L’HISTOIRE

VERSUS LA LÉGENDE |

PLAN DU SITE | Bienvenue | Motivations | HISTOIRE ET LÉGENDES | Bibliographie du pèlerinage | Associations jacquaires | Revues électroniques | Pèlerinage et humour | Vidéos pour découvrir | Chansons de Compostelle | Les patronages de saint Jacques | Que penser de la marche | Que coute le pèlerinage | Conseils pratiques | La credencial | Adresses et liens | GENEALOGIE | RANDONNÉE | Nous contacter

LES CHEMINS VERS COMPOSTELLE EN FRANCE :

L’HISTOIRE VERSUS LA LÉGENDE

Par

Pierre SWALUS

Cet article fait la

synthèse de 3 articles écrits

précédemment :

·

Les chemins

historiques vers Compostelle en

France :

https://verscompostelle.be/cheminhi.htm

·

L’invention de

Saint-Jacques de Compostelle :

https://verscompostlle.be/invention-st-jacques-de-compostelle.htm

·

Les GR653 et GR655

tracés à partir d’un texte à

objectif publicitaire plutôt qu’à

partir de l’histoire :

https://verscompostelle.be/pelerinages-et-guides.htm

Actuellement, les chemins vers

Saint-Jacques-de-Compostelle sont très nombreux

en France.

Presque

tous ces chemins sont balisés et décrits dans

des guides (souvent téléchargeables en ligne).

Des

listes d’hébergements spécifiques pour pèlerins

sont très souvent publiées par les associations

jacquaires départementales ou régionales, de

même que des listes des services offerts par les

localités traversées.

Ces

chemins rejoignent les 4 grandes voies dites

historiques :

la voie de Paris-Tours, la voie de Vézelay, la

voie du Puy en Velay, et enfin la voie d’Arles.

Pourquoi « dites historiques » ?

Parce

que contrairement à ce qui est souvent écrit,

seuls 2 des 4 ont un fondement historique.

D’où

provient la croyance en l’historicité de ces 4

chemins ?

Du

Codex Calixtinus.

L'histoire de ces chemins commence en

1882, lorsqu’est publié en latin le 5e

livre du Codex Calixtinus par F. FITA et J.

VINON (1).

Le

Codex Calixtinus est une compilation et remise

en forme datant des années 1160-64 de différents

textes plus anciens consacrés à saint Jacques.

Mais

c’est la traduction en français par Jeanne

VIEILLARD de ce 5e livre en 1938 et

le titre donné par elle de "Le guide du

pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle"(2)

qui a fait croire que ce livre avait été au

cours des siècles passés, le guide utilisé par

les pèlerins.

Ce

quatrième livre commence ainsi :

"

Quatre chemins vont à Saint-Jacques ; ils se

réunissent à Puente-la-Reina.

L'engouement suscité par la parution de ce

"guide" entraîne l'établissement de tracés de

plus en plus nombreux de chemins vers

Saint-Jacques-de-Compostelle,

d'abord en reliant entre elles les villes citées

dans le Codex, puis en cherchant à déterminer

les localités intermédiaires par lesquelles

devaient passer les pèlerins et enfin en créant

des voies pour accéder à ces 4 chemins.

La

création en France en 1950 de la première

"Association des amis de

Saint-Jacques-de-Compostelle" va amplifier le

phénomène et étendre progressivement le tracé

des chemins au travers de toute la France.

Ces

créateurs de route n'ont pas tenu compte de

l'avertissement de NICOLAÏ Alexandre lorsqu'il

écrivait en 1897 :

Ces

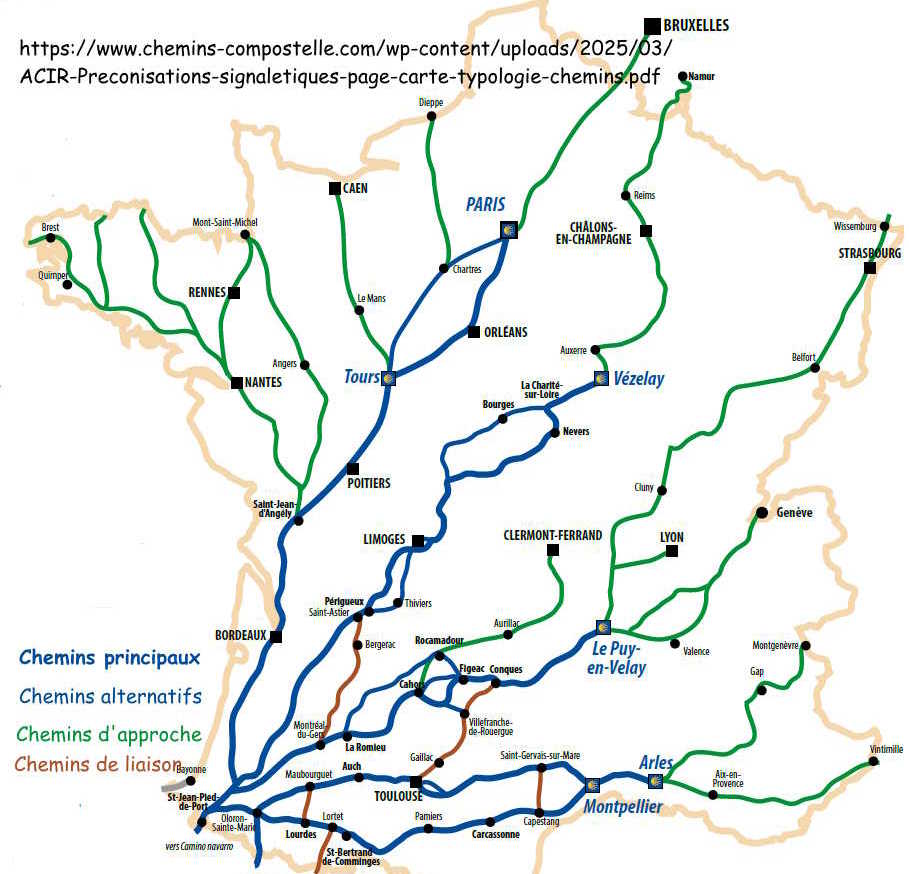

chemins sont devenus si nombreux que l’ « Agence

française des chemins de Compostelle » (4) a

jugé utile de les classer en catégories :

chemins principaux, alternatifs, d’approche et

de liaison.

En fait,

le codex Calixtinus est resté totalement

inconnu jusqu’à sa première publication en 1882.

De

plus ce document est loin de refléter une vérité

historique.

[Adeline RUCQUOI : (5)]

En

réalité, il aurait servi, d’abord, à apaiser un

conflit de l’église d’Espagne avec Rome.

En

effet, l’évangélisation de l’Espagne par saint

Jacques et la présence de ses reliques à

Compostelle étaient contestées par certains.

Ainsi,

le pape Léon IX excommunie l’évêque d’Iria-Compostelle

pour avoir paré son siège du titre

d’apostolique. En 1074, le pape Grégoire VII

rappelait que l’Espagne avait été évangélisée

par saint Paul et par sept évêques envoyés par

Rome et enjoignait l’église d’Espagne de

reconnaitre l’église de Rome et d’adopter le

rite romain sous peine d’excommunication.

Rome

niait donc, tant l’évangélisation de l’Espagne

par saint Jacques que la présence de ses

reliques à Compostelle.

En

1086, Rome fait nommer l’abbé Bernard primat des

Espagnes et cherche à soumettre tous les évêques

d’Espagne à son autorité.

« L’Église

de Compostelle, qui attirait des pèlerins en

nombre croissant et dont la renommée avait

dépassé les limites de l’Europe, se devait de

réagir »(6).

Le Codex Calixtinus devait achever la

construction de saint Jacques évangélisateur de

l’Espagne.

Très

habilement, le prologue du IIIe livre attribué

au pape Calixe II précise le choix par saint

Jacques de neuf disciples en Galice qui seraient

allés à Rome pour recevoir l’ordination

épiscopale de saint Pierre et de saint Paul.

Ainsi, la tradition des sept évêques envoyés par

Rome était sauvegardée mais au profit de saint

Jacques.

Ceci

semble avoir amené un apaisement et l’arrêt des

campagnes cherchant à faire admette

l’évangélisation de l’Espagne au départ de Rome.

D’autre part, le Codex Calixtinus joua également

un autre rôle : un rôle publicitaire.

Pour

assurer la prospérité de Compostelle et les

ressources nécessaires à l’immense basilique, il

était nécessaire d’attirer plus de pèlerins.

Jusqu’au milieu du XIIe siècle, les pèlerins qui

se rendaient à Compostelle, empruntaient

essentiellement deux routes : d’une part, la

route maritime qui débarquait les pèlerins sur

la côte cantabrique principalement à Noega

(Gijón) et d’autre part, l’ancienne voie romaine

qui reliait la Méditerranée à la Galice en

suivant l’Èbre puis le nord de la meseta.

Il

fallait donc faciliter l’accès des pèlerins à

Compostelle.

L’Iter

francigenus était une route récente au moment où

fut composé le Codex Calixtinus.

Pour y

attirer les pèlerins, le livre consacré à

Charlemagne et à ses batailles contre les

sarrasins « servait ainsi d’annonce

“publicitaire” pour faire affluer les pèlerins

le long de la voie récemment créée par les rois

et les prélats ». (7)

Le 5e

livre du codex n’était pas un guide écrit par

des pèlerins, à propos d’un chemin très

fréquenté, mais semble plutôt être le créateur

de ce chemin :

« Les auteurs du Liber inventent un chemin, à la

fois réel et merveilleux, qui mène des grands

sanctuaires de pèlerinage du XIe siècle

–Jérusalem, Rome, Saint-Martin de Tours,

Vézelay, Le Puy, Saint-Gilles vers la basilique

de Compostelle ».

(8)

Il est

donc clair que le codex Calixtinus ne reflète

pas une réalité historique et que l’historicité

de ces 4 chemins vers Compostelle peut être

remise en question.

Ces

chemins sommairement décrits dans le 4ème livre

du Codex sont-ils historiques ?

Le fait

que ce codex soit resté pratiquement inconnu

jusqu'à la fin du 19e siècle, et

qu’il ne soit pas un document historiquement

fiable, ne signifie pas ipso-facto que ces

chemins n’aient pas été des chemins suivis

préférentiellement par les pèlerins des siècles

passés.

S'ils

l'ont été, des traces, telles que des relations

de voyage ou des publications de guides de

voyage doivent en être restées.

Quelles sont les voies qui ont laissé des traces

historiques ?

Pour la

1e voie, la voie toulousaine, ainsi

que pour la 4e voie, celle passant

par Tours, de très nombreux récits de pèlerinage

et de nombreux guides nous sont connus (9).

Par

contre, pour les 2e et 3e

voies, celle passant par Le Puy-en-Velay et

celle passant par Vézelay, aucun récit ancien de

pèlerin, ni aucun guide ancien ne nous est

parvenu.

Ceci

semble donc bien indiquer que ces voies

n'étaient pas connues, ni empruntées par des

pèlerins venant d'ailleurs et ne peuvent donc

pas être considérées comme des voies

historiques.

Ceci

est encore confirmé par le codex "Itinerarium

de Brugis" (Itinéraire Brugeois) composé

vers 1380.(10)

Ce

manuscrit décrit en détails des itinéraires au

travers de toute l'Europe continentale,

itinéraires principalement destinés aux pèlerins

de toute destination. Deux itinéraires entre

Bruges et Compostelle sont décrits, l'un allant

à Compostelle, l'autre en revenant :

l'itinéraire "aller" passe par Paris ( 5 chemins

différents décrits), rejoint Tours par deux

variantes et passe par les villes indiquées dans

le codex Calixtinus pour rejoindre Compostelle

par le camino Francés (avec une variante passant

par Lugo); ce n'est pas parce que cet itinéraire

est la plus court qu'il est décrit puisque

l'itinéraire de "retour" suit la voie de

Toulouse jusqu'à Nîmes pour ensuite remonter

vers Avignon et la vallée du Rhône.

Un

itinéraire relie bien Bruges à Notre-Dame du

Puy, mais du Puy va vers Avignon et Marseille

pour rejoindre la grotte de Marie Madeleine.

Une

autre confirmation indirecte est donnée par "Le

Guide des chemins de France de 1552". Ce

guide décrit les différents itinéraires pour

accéder à de très nombreuses villes de France et

de Belgique. Les villes citées respectivement

sur la voie du Puy et sur celle de Vézelay ne

sont même pas citées, et les accès à d'autres

villes situées sur ces chemins, le sont de toute

autre direction : par exemple Cahors est relié à

Limoges et à Orléans, Limoges est relié aussi à

Poitiers, Nevers à Moulins...(11).

Les

voies du Puy et de Vézelay s’avèrent donc bien

ne pas être des chemins historiques.

Cela ne

signifie bien sûr pas qu'aucun pèlerin ne soit

passé par ces villes. Il est évident que Le-Puy,

Conques, Moissac, Vézelay, Saint-Léonard ou

Périgueux ont vu partir de chez eux des pèlerins

(12) et en ont vu passer d'autres, tout comme

des pèlerins sont partis d'un peu toutes les

villes de Belgique et sont passés par quantité

d'autres.

Par

contre la voie de Paris-Tours et celle de

Toulouse ont, elles, de réels fondements

historiques.

Cela

signifie-t-il pour autant qu’en utilisant les

guides actuels de ces chemins, on marche sur les

chemins empruntés par les pèlerins du

Moyen-âge ?

Rien

n'est moins sûr, car

comme le remarque F. IMBERDIS, dans une étude

consacrée aux routes médiévales, "à toutes

les époques les routes se sont déplacées"

et en se basant sur "Le guide des chemins de

France" de Ch. ESTIENNE déjà cité, "d'une

façon générale, il y avait entre deux villes

déterminées non pas une seule route mais

plusieurs à la fois", et conclut que "Parfois,

selon l'état du sol et les nécessités du moment,

les relations commerciales abandonnent telle

voie pour telle autre ; souvent aussi, elles se

partagent simultanément entre deux trajets

parallèles, selon la fantaisie ou les commodités

de chaque voiturier"(13).

M.

CHENEY dit la même chose : "Il faut pourtant

se méfier de la tentation de relier ces points

sur une carte qui se présenterait comme celle

des routes de pèlerinage" et "Les

pèlerins gagnent le sanctuaire visé par tous les

itinéraires possibles, du plus linéaire au plus

embrouillé, au gré des sanctuaires qu’ils

souhaitent visiter, des hospices, des

difficultés climatiques qui rendent

momentanément tel ou tel chemin impraticable" et

elle conclut en disant "Les itinéraires sont

donc multiples, fluctuants, malléables : il

n’existe pas une, mais des routes...". (14)

Ce

serait en marchant sur les routes nationales,

que le pèlerin actuel aurait le plus de chances

de marcher dans les traces des pèlerins des

siècles passés.

De

plus, il existe de grandes différences entre les

tracés historiques de ces voies et les tracés

actuels.

Adeline

RUCQUOI le démontre pour la voie d’Arles ou

GR 653 (15):

Sur cette carte, on voit

clairement que le GR 653 ou voie d’Arles, si

elle avait été construite à partir des

pèlerinages historiques, aurait dû être la

voie d’Aix ou la voie d’Avignon et aurait dû

passer par Roncevaux et non pas par le

Somport.

Il en

va de même pour la voie de Paris-Tours ou gr

655 (16) :

Comme

le montre clairement la carte ci-dessus :

·

Le GR

655 entre Mons et Compiègne est très différent

des cheminements historiques.

·

13 des

15 itinéraires passent par Orléans ; la voie par

Chartres est 6,5 fois moins utilisée.

·

4

itinéraires sur 14 contournent la ville de

Tours.

·

La

majorité des itinéraires (16/17) passent par

Bayonne et non par Roncevaux (les différences de

nombre, 14, 15 ou 17 proviennent du fait que

certains voyageurs n’ont soit pas fait la

totalité du trajet, soit n’ont pas laissé

d’indications suffisantes pour certaines partie

de celui-ci).

·

Le GR

655 aurait dû être plutôt appelé « la Voie

d’Orléans » et aurait du passer

par Bayonne plutôt que par Roncevaux.

Tant

pour le GR 653 que pour le GR 655, les

concepteurs des tracés modernes se sont basés

sur les rares renseignements donnés par le Codex

Calixtinus, plutôt que sur les descriptions,

bien plus étoffées et plus fiables, fournies par

les pèlerins et les voyageurs des siècles

passés.

SYNTHÈSE

1.

Les très nombreux tracés de chemins vers

Compostelle en France sont des constructions

récentes.

2.

Ces tracés trouvent leur origine dans les

4 voies sommairement décrites dans le codex

Calixtinus.

3.

Ce codex est resté inconnu jusqu’en 1882.

4.

Il ne peut donc pas avoir servi de guide

pour les pèlerins des siècles passés.

5.

Il ne peut pas être considéré comme

reflétant la réalité historique.

6.

Il serait plutôt un document à objectif

publicitaire et touristique.

7.

Parmi les 4 voies citées dans le codex,

seules les voies d’Arles-Toulouse et de

Paris-Tours sont fondées historiquement.

8. Au lieu d’être établis à partir des

itinéraires suivis par les pèlerins des siècles

passés, les tracés actuels de ces voies, les

GR653 et GR655, ont été basés sur les rares

renseignements fournis par le Codex Calixtinus.

9. Ceci peut s’expliquer par une

méconnaissance de l’histoire et par

l’acceptation par les éditeurs de ces guides, du

codex Calixtinus comme document historiquement

valable.

*

(1)

FITA, F., VINSON, J., Le Codex de

Saint-Jacques-de-Compostelle : Liber de

miraculis S. Jacobi, Livre IV, Paris,

Maisonneuve, 1882. [Reproduction numérique au

format PDF de l’intégralité de l’ouvrage sur

Gallica]

(2)

VIEILLARD, Jeanne, Le guide du

pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle,

Paris, Vrin, 1938

(3)

NICOLAÏ Alexandre, Monsieur

Saint-Jacques de Compostelle, Bordeaux

1897, pp. 45-46, Cit. in : DAUX Camille, Le

pèlerinage à Compostelle et la confrérie de

Monseigneur Saint-Jacques de Moissac,

Paris, Honoré Champion, 1898 [Reproduction

numérique au format PDF de l’intégralité de

l’ouvrage sur Gallica], p. 131

(4)

AGENCE FRANÇAISE DE CHEMINS DE

COMPOSTELLE :

https://www.chemins-compostelle.com/les-sentiers-contemporains-vers-compostelle/

(5)

RUCQUOI Adeline, Littérature

compostellane IXe-XIIe siècles. Textes et

Contextes, In :, « Unterwegs im Namen

der Religion II. Wege und Ziele in

vergleichender Perspektive – das

mittelalterliche Europa und Asien”, 2016, eds. Klaus

Herbers & Hans Christian Lehner, Franz Steiner

Verlag, Stuttgart, pp. 119-140 [ISBN

978-3-515-11464-6]

(6)

Ib. p. 130

(7)

RUCQUOI Adeline, Le “chemin

français” vers Saint-Jacques: une entreprise

publicitaire au XIIe siècle, In Paolo

Caucci VON SAUCHEN, « De pergrinatione »,

Edizioni Compostellane, 2016, pp. 607-630

(8)

Ib. p. 626

(9)

SWALUS Pierre, Les relations de

pèlerinages vers Santiago de Compostela et les

guides des siècles passés jusqu’à la fondation

de la première association jacquaire en 1950 :

en ligne sur le site « Vers Compostelle » de

l’auteur :

https://verscompostelle.be/pelerinages-et-guides.htm

(10)

Itinéraire Brugeois, composé

vers 1380, publié d'après la copie du manuscrit

de la bibliothèque de Gand, Bruxelles, J.H.

LEHOU, 1858, pp. 27-29 [Reproduction numérique

au format PDF de l’intégralité de l’ouvrage

accessible en ligne sur Gallica]

(11)

ESTIENNE Charles, Le guide des

chemins de France (Ed. 1552), Hachette

[Réimpression à l'identique d'un ouvrage de la

BNF accessible en ligne chez Gallica], sqq.

(12) le

plus célèbre d'entre eux est certainement

Godescalc, parti du Puy-en-Velay dont il était

l'Évêque en 951, premier pèlerin français dont

on garde une trace historique, mais dont on ne

connait absolument rien de son itinéraire.

(13)

IMBERDIS F. Les routes médiévales : mythes

et réalités historiques, pp. 412 et 415.

In: « Annales d'histoire sociale ». 1e année,

N° 4, 1939. pp. 411-416. En ligne sur le site

Web de Persée : Portail de revues en sciences

humaines et sociales, http://www.persee.fr/

(14)

CHENEY Magali, La route des pèlerins.

Introduction, « Questes », Bulletin, N°

22, 2011, p. 16. En ligne sur le site Web de « Questes.

Le site des doctorants médiévistes » : https://questes.hypotheses.org/

(15)

RUCQUOI Adeline, Conférence : Pèlerins et

chemins de pèlerinage dans le sud de la France,

en ligne sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=YCHGevT2sqk&list=PLKkmc0NIX9zG4QD933UqgLalxXrgLy4J6&index=2

(16)

SWALUS Pierre, Les GR653 et GR6555 tracés

à partir d'un texte à objectif publicitaire

plutôt qu'à partir de l'histoire, en

ligne sur le site "Vers Compostelle" de l'auteur

: https://verscompostelle.be/GR653-GR655.htm Mis en ligne, le

12/09/2025

pierre.swalus@verscompostelle.be

- le premier par Saint-Gilles, Montpellier et

Toulouse, va au port d'Aspe;

- le deuxième, passe par Notre-Dame du Puy,

Sainte-Foy de Conques et Saint-Pierre de

Moissac;

- le troisième, par Sainte-Madeleine de Vézelay,

Saint-Léonard en Limousin et Périgueux;

- le quatrième, par Saint-Martin de Tours,

Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d'Angély,

Saint-Eutrope de Saintes et Bordeaux.

Ces trois derniers se réunissent à Ostabat pour

traverser les Pyrénées au port de Cize et

rejoindre à Puente-la-Reina (au sud de

Pampelune) le premier chemin qui traverse les

montagnes au port d'Aspe. A partir de Puente-la-Reina,

il n'y a qu'une voie." ..."Il n'est peut-être pas une route jadis

praticable qui, d'une ville à une autre, n'ait

été suivie par les Senjacaires, avec hospices et

chapelles pour stations. Comme on allait de

partout à Compostelle, on se hâtait par les

traverses de rejoindre les 4 ou 5 grandes routes

qui durent desservir le nord, l'est, le centre,

le midi. La seule remarque des hôpitaux

dispersés par toute la surface de notre

territoire suffit à démontrer qu'on arrivera

très difficilement à dresser la carte complète

de ces petits itinéraires jusqu'à leur

embranchement avec les grandes routes et que,

lorsqu'on sera arrivé à être complet, ce sera

sans grand intérêt, car on aura fait que

reconstituer le réseaux des communications

pendant le Moyen-âge..." (3)

..."Il n'est peut-être pas une route jadis

praticable qui, d'une ville à une autre, n'ait

été suivie par les Senjacaires, avec hospices et

chapelles pour stations. Comme on allait de

partout à Compostelle, on se hâtait par les

traverses de rejoindre les 4 ou 5 grandes routes

qui durent desservir le nord, l'est, le centre,

le midi. La seule remarque des hôpitaux

dispersés par toute la surface de notre

territoire suffit à démontrer qu'on arrivera

très difficilement à dresser la carte complète

de ces petits itinéraires jusqu'à leur

embranchement avec les grandes routes et que,

lorsqu'on sera arrivé à être complet, ce sera

sans grand intérêt, car on aura fait que

reconstituer le réseaux des communications

pendant le Moyen-âge..." (3)